長崎舞台の映画「遠い山なみの光」 監督・キャストが見どころや思い入れを語る

長崎が舞台の映画「遠い山なみの光」の全国公開を前に石川慶監督や主演の広瀬すずさん、吉田羊さんの3人が長崎を訪れた。

【映画のワンシーン】© 2025 A Pale View of Hills Film Partners

【平和公園を訪れ、平和祈念像に献花する石川監督ら】

献花の様子はこちら>>

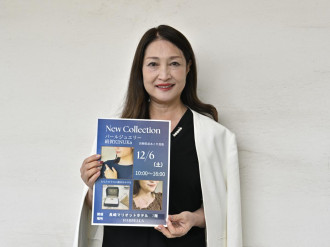

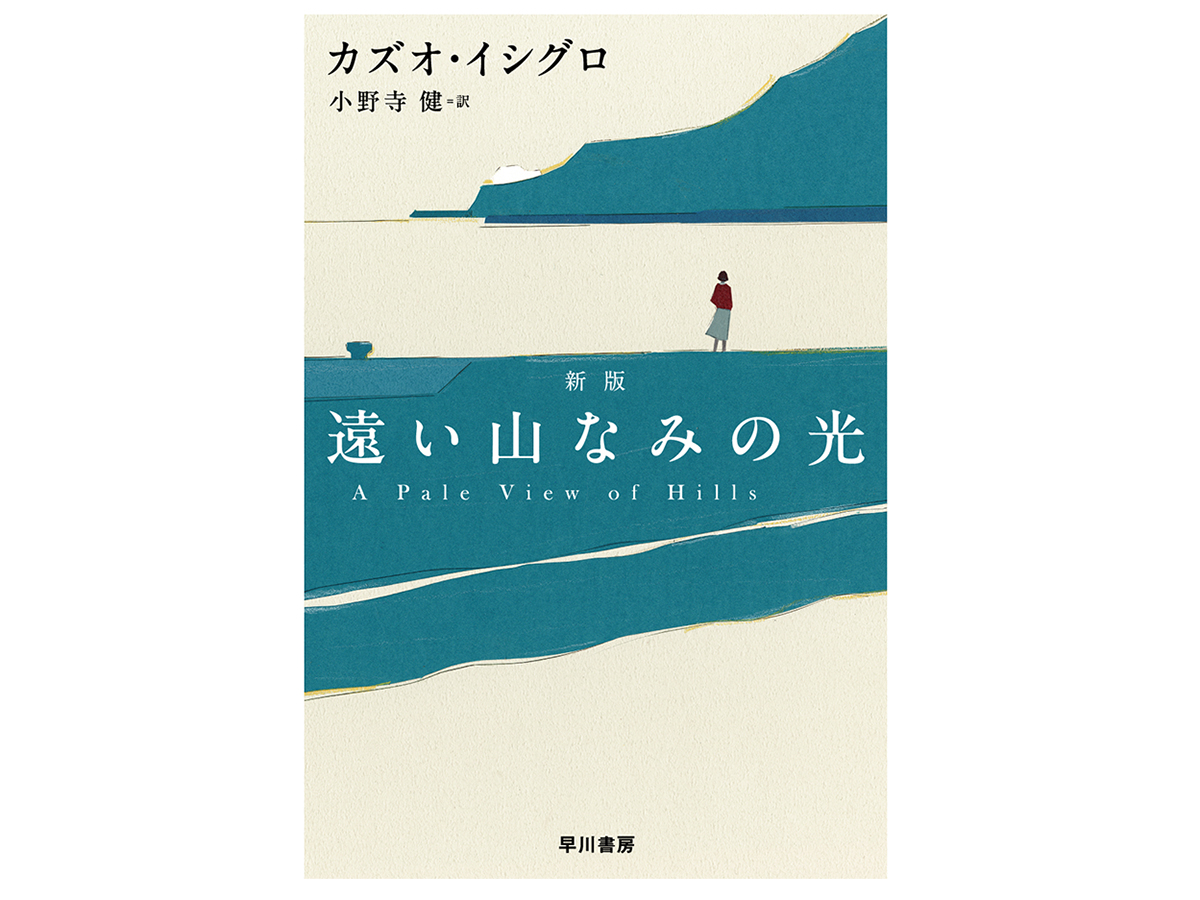

同作は長崎出身のノーベル文学賞作家・カズオ・イシグロさんの処女作として1982(昭和57)年に「A Pale View of Hills」として刊行されたヒューマンミステリー小説を映画化。1980年代のイギリスに暮らす女性が戦後間もない1950年代に長崎で暮らしていたことを回想するストーリーで、主人公・悦子が「近頃よく見る」という夢の内容を語り始めるところから物語が始まる。1950年代に傷痍(しょうい)軍人の夫・二郎と団地に暮らす悦子を広瀬さんが、1980年代の悦子を吉田さんが演じる。1960(昭和35)年に5歳で渡英したイシグロさんの幼少期の長崎での記憶を元に戦争の記憶や女性の自立を描く。日本では「女たちの遠い夏」として刊行され、後に「遠い山なみの光」に改題していた。

【1950年代の長崎に暮らす広瀬すずさん演じる悦子】© 2025 A Pale View of Hills Film Partners

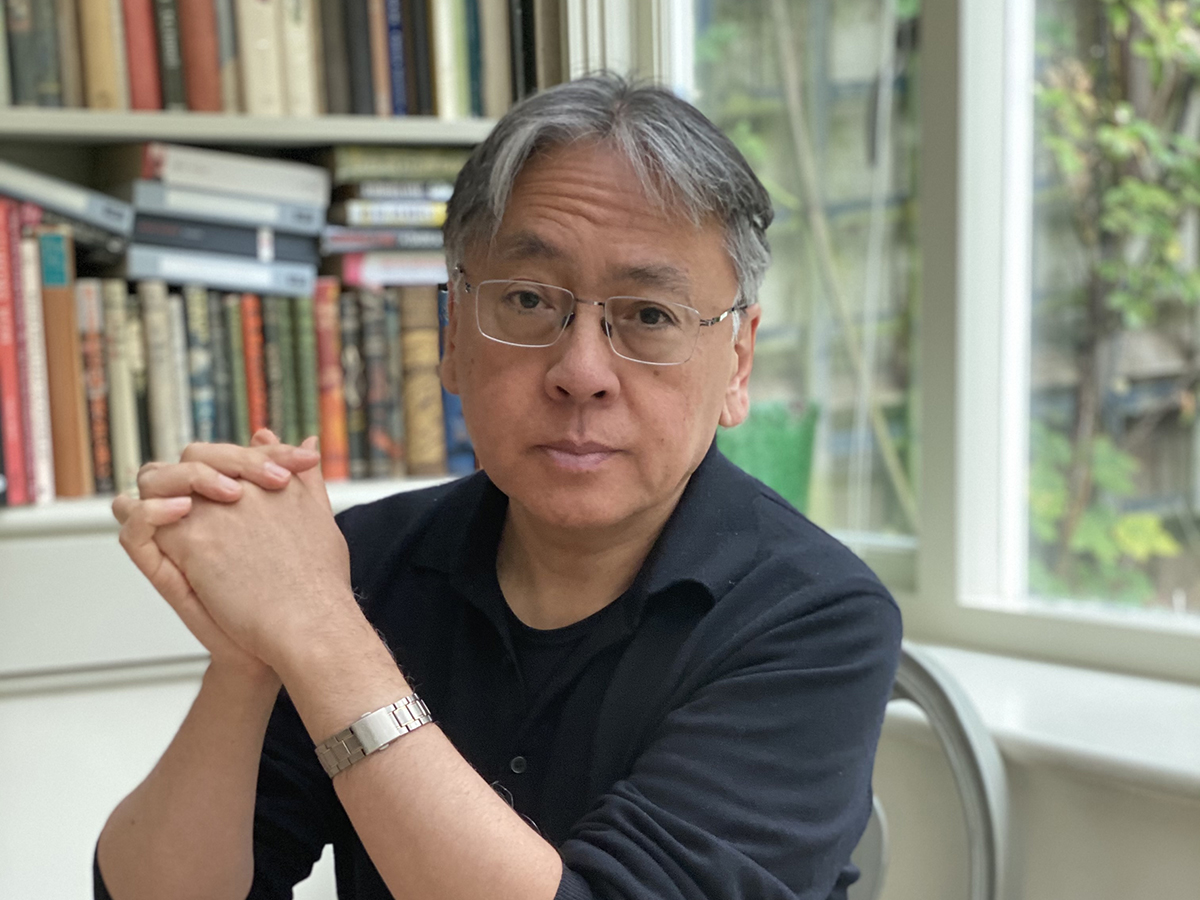

原作者であるイシグロさんもエグゼクティブプロデューサーとして参加。「イシグロさんの小説は好きでずっと読んでいた」という石川監督は、イシグロさんの小説の特徴の一つである豊かかつ謎の多い「行間」を、映像として大胆に可視化しつつプロットを書き上げた。「次世代の日本人の映像作家に映画化してもらいたいと思っていたので、すごくうれしかった」というイシグロさん。石川監督と緻密な対話を繰り返して脚本に落とし込み、イギリスから始まる原作を長崎パートからのスタートにするなど構成を変更。会話に長崎弁を取り入れ、昭和の猛烈社員だった悦子の夫・二郎を傷痍(しょうい)軍人とすることで映画では戦争の傷痕を心身に負った人間の屈折や悲しみも持つ人物として描いた。悦子のトラウマ(心的外傷)を露呈するシーンや悦子が二郎に「もし被ばくしていたら自分と結婚しなかったか?」と問うせりふが書き足された。プロデューサー陣は脚本家としても活躍するイシグロさんのスタンスが、「原作者ではなく『スクリプトドクター』だった」と振り返る。

【カズオ・イシグロさん】

完成を迎えた石川監督は「原作は戦後の長崎と 1982 年のイギリスが舞台の話だが、戦後の描かれ方が誠実でとても共感した。長崎や戦争というテーマや小津安二郎作品的な人物たちは、何度も日本映画で描かれてきたが、イギリスからの視点が入ること、そしてカズオ・イシグロ的な『信頼できない語り手』によるミステリー感が加わることによって、全く新しい視座を獲得しているように思った。これらのテーマを新しい世代の感覚でアップデートすることは、戦後 80 年の今必要なことだと実感している」と話す。

【1980年代のイギリスに暮らす吉田羊さん演じる悦子】© 2025 A Pale View of Hills Film Partners

5 歳の時に両親と共にイギリスへ渡り、20代半ばで同作を執筆したイシグロさん。昨年9月にイギリス撮影時のインタビューでは、「日本には子どもの頃に離れて以来、足を踏み入れたことがない中で自分の記憶と想像によって作り上げられた記憶と想像の入り交じった個人的に思い描く『日本』があった。幼い頃の美しい街の記憶と戦後の日本映画からのイメージが混ざる『日本』が消え去ってしまう前に、小説の中に再現することで守り、大切に取っておくことが小説を書いた最初の動機だった。物語を描き続けるうちに『人は過去をどのように記憶しているのか』『記憶は現在の欲求や感情によってどのように操作されるのか』『どうやってある世代の記憶や経験は次の世代に伝えられていくのか』といったテーマが重要になっていった」と振り返る。「第二次世界大戦という激動の時代を生き抜いてきた日本人について考えるとき、一生の間に自分を取り巻く社会の価値観がガラリと変わり、少し前までは最も誇りに思えた業績が、恥ずべき、隠さなくてはならないものになってしまうのを目の当たりにするのは、どのようなことなのだろうと思った」とも。

【イシグロさんの思い描く「ナガサキ」の中でストーリーが展開していく】© 2025 A Pale View of Hills Film Partners

「物語を紡ぐとき、昔語りの童話や古典文学のように、世代を超えて読み継がれ、受け手たちがそれぞれの時代に合わせて新たな解釈を加え、形を変えていくことが物語の力であり、憧れる理想」というイシグロさん。本が出版されて 40 年という節目の年に映画化の話があったことに「驚きと喜びがあった」という。イギリスでは長崎というと原爆や「死んでしまった街」と多くの人が想像することに触れ、「山と海が一つの場所で出合う珍しい街の中で、新しい世代の人たちの未来へ向かおうとする力が感じられる場所。近代的な世界を体現する場所であり、歴史の悲しみを背負いながらも、その先へと進む力を持つ街。それが、私が心に抱き続ける長崎の姿」と話している。

【原作となった小説「遠い山なみの光」】

全国公開を前に長崎を訪れた3人は平和祈念像で献花を行い、活水女子大学(長崎市東山手町)での朗読会や地方プレミアとしては初の上映となったTOHOシネマズ長崎(茂里町)での舞台あいさつに臨んだ。

【朗読会の様子】

朗読会の様子はこちら>>

【試写会でのフォトセッションの様子】

「戦後80年、記憶がどんどん遠くなっていくときにわれわれの世代がきちんと受け取って語り直さなければならないとイシグロさんからカンヌで伝えられた。いろいろな解釈があると思うが、どれが正解というわけではなく、皆さんの記憶で埋めてもらえればという言葉が正解なのかなと感じながら聞いていた。ぜひ長崎の皆さんから大きく広げてもらえれば」と舞台あいさつを締めくくった監督・キャストに印象に残った場所や見どころについて聞いた。

【インタビューに臨む広瀬さんら】

-戦中・戦後を生きた女性の役として印象に残ったことはありますか

広瀬 男性にはない女性特有の強さを言葉や凛(りん)とした雰囲気があるのではないでしょうか。感情が止まらなくなったときの真っすぐな、突っ走って生きていく感じがこの時代に生きる自分とのギャップと言いますか、女性の中に生まれているもう一人の自分のようなものを感じます。役を通して触れるとかっこいいと思うことが多い印象があります。

【インタビューに答える広瀬さん】

吉田 長崎というと「被爆」や「原爆」のイメージが先行しますが、原爆の記憶がありながらも復興の時代を生きる女性のたくましい姿に心打たれるものがあります。悦子と佐知子が稲佐山を背景に語り合うシーンに涙が出ました。戦後の復興の時代があったからこそ、今私たちがいるという思いがありますね。

【インタビューに答える吉田さん】

-戦争や被ばくを体験した「悦子」を演じるうえで学んだり、参考にしたりしたものはあるのでしょうか?

広瀬 悦子は被爆したことを意識しているわけではなく、物語の中では真っすぐで、本当に希望に満ちた女性でいてほしいという思いがありました。一方で、相手や他者からの言葉には敏感に心の中で動く場面が多かったです。自分なりに調べたことはありましたが、自分自身からは記憶を薄くして、何かをかき消すような捉え方をしていたような…調べて分かったことを、そぎ落としていくような感覚で演じていた気がします。

【撮影を振り返る広瀬さん】

【撮影を振り返る広瀬さん】

-戦後80年の節目の年に当たりますが、作品を通して伝わってほしいこと、伝えたいことはありますか?

石川監督 撮影の準備段階から何度も長崎に足を運び、復興期の悦子が描かれている1950年代の長崎を知る人に話を聞いてきました。これまで語り部の人たちがいてくれたことを自分たちでもう一度語り直していかないといけない時期にきていると思います。みんなが当事者というか、「これからどうするかは自分たちの話だよね」という思いで作った映画でもあります。そういう事を考えてくれるきっかけになればと思います。

【写真:インタビューの様子】

吉田 映画では時代を超えて自分らしく生きようとする女性の姿が描かれています。いつの時代もみんなが求めている光、悲しい記憶があったとしても視点を変えると、そこには幸せがあったり、希望があったりするというメッセージを受け取ってもらえれば。そして、改めて戦後80年という機会に戦争や原爆について語り合うきっかけにもなればと思います。

【映画への思いを話す吉田さん】

広瀬 戦争のことや原爆のこと、自分事としてなかなか知るきっかけがなかった世代でもあります。映画では分かりやすい絵や景色として戦争が描かれているわけではなく、スクリーンを通して当時の人たちの生き方を、心が突きつけられるようなシーンや言葉があったりします。そういったものを皆さんに感じ取ってもらいたいです。

-最後に石川監督から長崎の方にメッセージをいただければ

石川監督 取材に訪れる中で女性たちやファッションなど長崎という街はさまざまな文化を取り入れた活気あるハイカラな街という印象を受けました。映画の中では「戦後長崎がそんな街なんだよ」という魅力が伝わるといいなと思います。映画に込めた深いメッセージもありますが、まずは長崎の街やそこに生きる人たちを感じてもらえる映画を作ったつもりです。ぜひ長崎の人たちに見て、感じてもらえるとうれしいです。

【インタビューに答える石川監督】

-今日はいろいろと話を聞かせていただき、ありがとうございました。