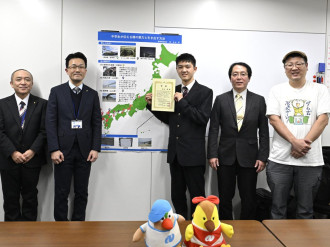

長崎・飽の浦小で観光教育 長崎市と長大連携プログラムの一環で

長崎大学と長崎市が連携した観光教育の出前授業が10月22日、飽の浦小学校(長崎市飽の浦町)で行われた。

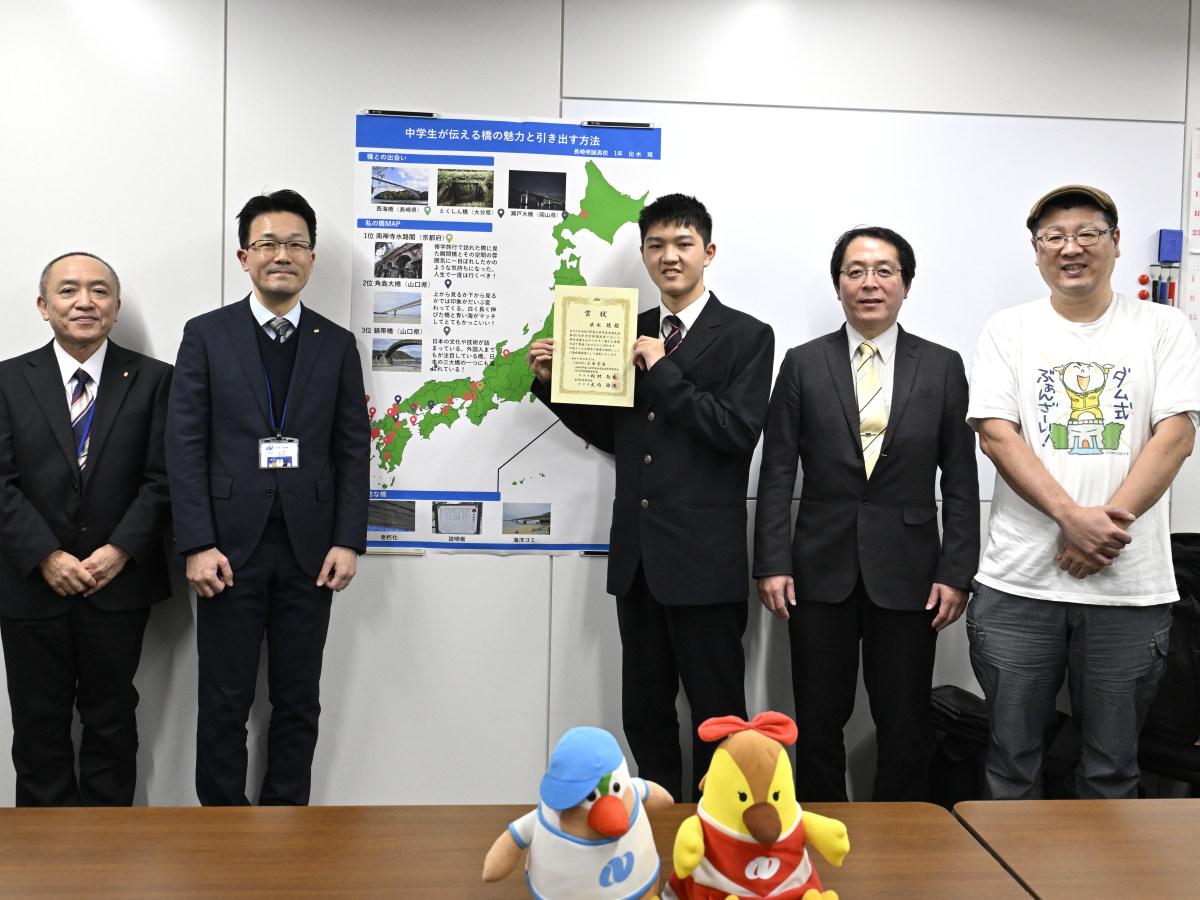

授業は長崎市観光政策課と教育委員会が昨年から協働で進める観光を通じた地域への誇り(シビック・プライド)を持つ人材育成への取り組みの一環。学校の教育課程の要望に合わせて大学が学生と協働して授業をデザインし、学校の地域や児童の実態に合わせた「オーダーメイド型」で行うのが特徴。同大も活動に参画していることから、今月21日に日吉中学校、22日に飽の浦小学校で、同大人文社会学科教育学系の井手弘人准教授が講師として授業を行うことが決まった。

当日は同校図書室に集まった4・5年生の児童17人が参加。今年創立150周年を迎えた同校では変則式複式学級を取り入れている。4年生は「環境」、5年生は「平和」をテーマに学ぶ総合的な学習の一環として「観光」という共通テーマを通じて授業を行った。

授業では井手准教授が「みんなが見慣れている風景も他の人にとっては特別な『観光』の対象になり得る」と紹介。地域の魅力を構造的に整理するため「自然」「建物や施設」「祭り・イベント」「歴史」「生活文化」「食べもの」の6つに分類するための「思考ツール」として「観光の花びら」を使い、児童らは4班に分かれて付箋に同地域の魅力と感じるものを書き出していった。

班ごとに発表を行うと児童らからは、世界遺産となっているジャイアント・カンチレバークレーンや「飽の浦くんち」、1960(昭和35)年創業の大衆食堂「みやま食堂」の唐揚げなどが挙がった。4年生は「自然」の花びらから学校周辺にある釛山恵比寿神社の周りの緑などに、5年生は「歴史」の花びらからジャイアント・カンチレバークレーンなどが、平和学習で学んだものとの関連性がないかについて考えた。

フィールドワークでは4年生には「まちの健康診断をしよう!」、5年生には「11時2分を知る『証人』を探せ!」のミッションを用意。学校の周辺に出かけてフィールドノートに観察したことなどを記録した。学校を訪れた地元の被爆体験者からは原爆投下直後の飽の浦の様子や、飽の浦が原爆落下地点から見て稲佐山の山ひだに隠れた場所にあったことから大きな被害は免れたが、爆風で飛んだガラスが刺さり、けがを負った人が多数いたことなどを聞いた。

同市観光政策課の岩永浩さんは「同じ長崎市内でも地域ごとに歴史があり、立地や魅力も違うことから、開催場所に合わせてプログラムを展開している。子どもたちが地域と関わりながら学ぶ機会を提供できれば」と意気込む。