一般社団法人 海と日本プロジェクトinながさきは、2025年8月27日(水)から29日(金)まで「長崎の海洋ごみ調査2025」を実施しました。2023年の大村湾内の漂流ごみ調査、2024年の河川漂流ごみ調査に続く第3弾、今回の海洋ごみ調査はマイクロプラスチックと漂着ごみが対象です。

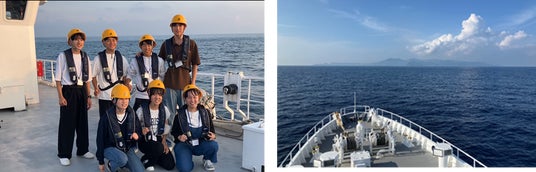

これらの海洋調査は、長崎大学水産学部の協力を得て実施されました。今回のプログラムでは長崎大学水産学部附属練習船「鶴洋丸」に乗船して、同学部の清水健一教授にご指導いただきました。海洋環境問題に関心の高い高校生が参加し、環境調査の体験を通して今後の課題解決に活かすための科学的なアプローチを学びました。

このプログラムは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催場所 : 長崎市三重式見港~対馬までの航路海上、対馬市椎根海岸、対馬市厳原町・参加人数 : 長崎県内の高校生7名

・主催 : 一社)海と日本プロジェクトinながさき

・協力 : 長崎大学水産学部

: 一社)対馬CAPPA

・調査監修 : 清水健一 長崎大学水産学部教授

・航海指導 : 青島隆 鶴洋丸船長

長崎大学附属練習船「鶴洋丸」に乗船

練習船の体験は全員がはじめて。ベッドメイク、食事の配膳や片付け、居住区の掃除も全員の仕事だ。船内には陸にはないさまざまな設備や細かいルールがあるのだが、すべてに安全を第一とした意味があることなどを知っていくのは貴重な体験だ。

今回、対馬の海岸で「漂着ごみ」の調査に加えて、航海中は「漂流ごみ」の調査にも参加した。

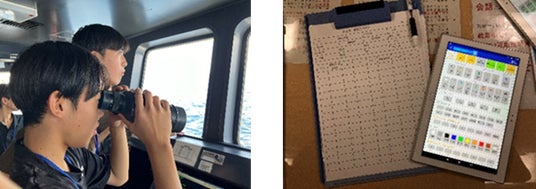

長崎から対馬までの航路で、2つの班にわかれてそれぞれおよそ1時間程度、ブリッジから目視により漂流物を観察する。色や大きさ、位置をタブレットを使って次々と記録していく。大きな「浮き」のような漁具が漂っていく。時折、ペットボトルの「群れ」が流れ、人の生活圏が近づいていることがうかがえる。天候や海流などの影響で、漂流する道があるのかもしれない。生徒たちは意見を交わしながら観察をつづけた。

対馬CAPPAさんの歓迎に感激

慣れない船中泊で寝不足の生徒たち。翌朝、厳原港が近くなって、全員でデッキに上がってみると対馬CAPPAのみなさんの熱い出迎えが!(対馬CAPPA(対馬Coast and Aquatic Preservation Program Association )は、対馬の海洋環境保全を目的とした一般社団法人で、企業、研究機関、地域団体、学校などと連携し、海洋ごみの発生抑制と普及啓発に取り組んでいます。)

対馬の海岸調査開始

対馬の西海岸である「椎根海岸」に到着。「今日はいつもより少ないね」とガイドをしてくれる対馬CAPPA理事 末永さんの言葉に絶句。「これが少ないの?」あちこちにカラフルな漁具、ペットボトル、波消しブロックの間には発砲スチロールの山。清水教授の指導で、ロープで区分けされた調査エリアを中心に海洋ごみを回収。海洋ごみの原産国は中国が最も多く、日本や韓国製も見られ、さらには一部にマレーシアの品もあった。

対馬の厳原交流センターで対馬CAPPA理事 末永通尚さんの講話

末永さんがあるとき海辺で感じたこと。海洋ごみ(マイクロプラスチック)の地層ができつつあるのではないか。海岸ごみを拾っても拾っても、翌週にはまた元通りになる繰り返し。それはなぜか。拾うだけでは解決しないのではないか、根本原因、どこからどうやってくるのかを知らなければ解決しないのではないか、と感じて団体をつくり、調査をしたり、調査協力を行ってきた。一方で、「拾う」こともあきらめてはいけない。拾い続け、同時に発信し続けなければいけない。普段の生活では、一般の人たちは海のごみを見ないので、課題意識がないのだが、海岸に来て、この現状を見た人は、誰でも危機感を抱いて帰っていく。対馬の海はとてもきれいなのだが、地理的な要因で、ごみの漂着地となっているため、「対馬の海が汚い」と思われるのがとても残念だ。ごみが漂着するポイントは決まっていて、それ以外の場所ではエメラルドグリーンの海がとても美しい。徐々に自分たちの活動が広がって、今では中国、韓国の若者たちも対馬の海洋ごみ問題の解決に乗り出してくれている。すぐには解決出来る問題ではない。次の世代へ、意識を継承していくことが大事で、止まったら終わりだと思っている。現状を見て、話を聞きに来てくれて嬉しい。この問題を高校生の皆さんに、ぜひ考え続けて欲しい。

帰路~体験を海洋ごみ問題の探究に生かしていく

回収した海洋ごみは大学で分析するため、すべてを積んで、夕刻、厳原港を出港。天気と海況に恵まれ、穏やかな航海も終わりに近づいた。帰路の船内では、それぞれがレポートの下書きや感想を発表し、清水教授からアドバイスをいただいた。29日11時15分、鶴洋丸が三重式見の母港に帰港。海洋ごみ問題に共通の探究心を持つ高校生達は、これからも未来の海の環境を守る活動に積極的に関わっていきたい、と決意を述べていた。

<団体概要>

団体名称:海と日本プロジェクトinながさき

URL:https://nagasaki.uminohi.jp/

活動内容 :県内企業・団体への「海と日本プロジェクトinながさき」への参加要請

海と日本プロジェクトinながさき 応援動画の制作・放送やホームページの制作

長崎県独自の特徴を活かしたイベントの開催 など

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/